離檀料とは?払わなくても大丈夫?相場から流れまで解説

身内の死去に伴い、菩提寺との関係を見直す必要に迫られたことはありませんか?長年のお付き合いを解消する際に支払う「離檀料」について、戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、離檀料の基本的な知識から支払いの流れ、トラブル回避のポイントまで、離檀に関する重要事項を詳しく解説します。離檀のプロセスを理解することで、円滑な手続きが可能になり、故人を新しい形で供養できる環境を整えられるでしょう。

離檀料とは何か?基本的知識の整理

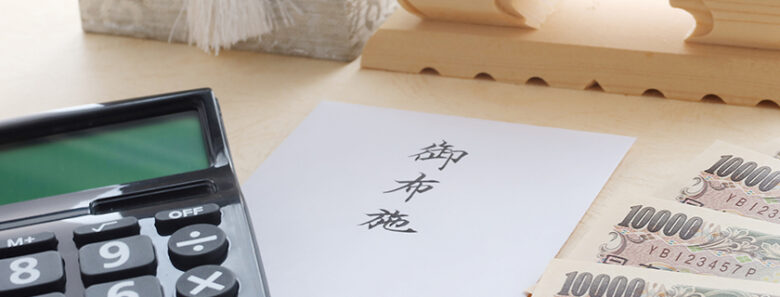

離檀料は、檀家がお寺との関係を解消する際に、感謝の気持ちを表すために支払う費用です。お寺との長年のお付き合いに対する謝礼であり、お布施の一種として位置づけられています。

ただし、離檀料の支払いは法的な義務ではなく、あくまでも任意の行為です。檀家とお寺の関係性や、地域の慣習などによって、支払いの有無や金額は異なります。

離檀料の相場と金額設定の要因

離檀料の相場は、地域性や寺院との関係の深さ、寺院の格式などによって大きく異なります。一般的な金額の範囲は、3万円から15万円程度とされていますが、法要を含めると20万円程度になることもあります。

金額設定の要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 地域性(都市部か地方かなど)

- 寺院との関係の深さ(代々の付き合いかどうかなど)

- 寺院の格式(由緒ある寺院かどうかなど)

- これまでの付き合いの程度(法事の頻度など)

離檀料の支払いは義務か?任意性の理解

離檀料の支払いは、法的な義務ではありません。あくまでも、お寺との良好な関係を維持するための任意の行為です。ただし、長年のお付き合いへの感謝の気持ちを表すために、離檀料を支払うことが一般的な慣習となっています。

離檀料の支払いを拒否したからといって、法的なペナルティを受けることはありません。しかし、お寺との関係性が悪化する可能性があるため、できる限り話し合いを重ねて、円満な解決を目指すことが大切です。

離檀料に関する最近の動向と変化

近年、核家族化や都市部への人口集中などにより、お寺との関係性が希薄になりつつあります。また、経済的な理由から、離檀料の支払いが困難なケースも増えています。

こうした社会的な変化に対応するために、一部のお寺では離檀料の減額や、分割払いの導入などの柔軟な対応を行っています。また、檀家とお寺の新しい関係性の構築や、時代に即した制度の変更などが模索されています。

離檀料をめぐる問題は、檀家とお寺の双方にとって重要な課題であり、今後も継続的な議論と改善が必要とされています。

離檀の手続きと必要事項

離檀の意思表示と寺院との協議

離檀を決意したら、まず最初に行うべきことは、菩提寺へ離檀の意思を伝えることです。できるだけ早い段階で、住職や寺院の担当者と直接面談し、離檀に至った経緯や理由を丁寧に説明しましょう。

この際、離檀後の遺骨の取り扱いや、新しい納骨先についても合わせて相談するとスムーズです。寺院側との円滑なコミュニケーションを心がけ、双方が納得できる解決策を見出すことが大切です。

離檀の申し出に対して、寺院側から離檀料の支払いを求められるケースがあります。離檀料は法的な義務ではありませんが、長年の付き合いへの感謝の気持ちとして支払うのが一般的です。金額について寺院側と十分に話し合い、合意形成を図りましょう。

離檀に必要な書類と情報の準備

離檀手続きを進めるにあたり、必要な書類や情報を事前に準備しておくことが重要です。以下は、一般的に必要とされる書類の一覧です。

| 必要書類 | 説明 |

|---|---|

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地の管理者が発行する、遺骨の埋蔵を証明する文書 |

| 改葬許可申請書 | 遺骨を移動するための許可を求める申請書 |

| 改葬許可証 | 改葬許可申請が受理された際に発行される証明書 |

| 受入証明書 | 新しい納骨先が遺骨を受け入れることを証明する文書(必要な場合) |

また、離檀手続きを円滑に進めるために、以下の情報を事前に確認しておきましょう。

- 墓地に埋蔵されている遺骨の数

- 故人の名前と命日

- 納骨日のデータ

- 過去帳の内容

これらの情報は、寺院との協議や各種申請の際に必要となります。書類や情報の準備は、トラブルを防ぐためにも欠かせない工程です。

改葬許可申請と遺骨の取り扱い

離檀が決まったら、遺骨を現在の墓地から移動するための改葬許可申請を行います。この申請は、墓地のある市区町村の役所で行うのが一般的です。必要書類を揃えて提出し、許可が下りるのを待ちます。

改葬許可が下りたら、いよいよ遺骨の取り出しです。この作業は、寺院や石材店に依頼するのが一般的ですが、自分で行うこともできます。遺骨の取り扱いには十分な注意が必要です。丁重に扱い、粉骨しないようにしましょう。

取り出した遺骨は、新しい納骨先に移動させます。納骨先が決まっていない場合は、一時的に自宅で保管することもできますが、できるだけ早く新しい納骨先を確保することが望ましいでしょう。

閉眼供養と新規墓地への移転手続き

改葬許可証が発行されたら、菩提寺で閉眼供養を行います。この儀式は、故人の霊を新しい納骨先に送るためのものです。住職に日時を相談し、参列者を決めて準備を進めましょう。

閉眼供養が終わったら、新しい納骨先での手続きを行います。墓地の契約や、墓石の建立、過去帳への記載など、一連の手続きが必要です。これらの手続きは、新しい納骨先の管理者や石材店と連携して進めていきます。

すべての手続きが完了したら、晴れて離檀の完了です。新しい納骨先で、故人を供養できる環境が整ったことを感謝し、今後の管理と継承について家族で話し合っておくことをおすすめします。

円滑な離檀のためのポイント

離檀を円滑に進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、親族間の意思疎通や寺院とのコミュニケーション、トラブル防止のための事前準備など、スムーズな離檀を実現するための要点を解説します。

親族間の意思疎通と合意形成

離檀を決める際には、家族や親族間での十分な話し合いが不可欠です。特に、墓地の所有権や今後の管理責任について、関係者全員で合意形成を図ることが大切です。離檀後の遺骨の取り扱いや、新しい納骨先についても、事前に方針を決めておくことをおすすめします。

意見の相違がある場合は、第三者を交えて調整するのも一案です。司法書士や行政書士など、専門家のアドバイスを求めることで、公平な解決策を見出しやすくなるでしょう。

寺院との丁寧なコミュニケーション

離檀を決意したら、できるだけ早い段階で菩提寺へ相談することが重要です。住職や寺院の担当者と直接面談し、離檀に至った経緯や理由を丁寧に説明しましょう。この際、感謝の気持ちを伝えることも忘れずに。

寺院側との協議では、離檀料の金額や支払い方法、遺骨の取り扱いなどについて話し合います。双方が納得できる解決策を見出すためにも、誠実な対応を心がけましょう。提案された内容に疑問がある場合は、遠慮なく質問や確認を行います。

トラブル防止のための事前準備

離檀手続きを進める上で、必要書類の準備は欠かせません。特に、埋蔵証明書や改葬許可申請書など、行政手続きに関わる書類は重要です。抜け漏れがないよう、事前にチェックリストを作成しておくと安心です。

また、遺骨の情報や過去帳の内容など、手続きに必要な情報も事前に確認しておきましょう。これらの情報は、寺院との協議や各種申請の際に必要となります。書類や情報の準備は、トラブルを防ぐためにも欠かせない工程と言えるでしょう。

問題発生時の対応と解決策

離檀手続きの途中で問題が発生した場合は、冷静な対応が求められます。寺院側との意見の相違については、公的な調停機関を利用するのも一つの方法です。各自治体の消費生活センターや、法テラスの無料相談などを活用することで、専門家のアドバイスを得られます。

申請手続きの遅れや、遺骨の取り扱いに関するトラブルが発生した場合は、弁護士など法律の専門家に相談するのも有効です。法的な権利関係を確認し、適切な解決手段を検討することが大切です。

いずれにせよ、問題の早期解決を目指すことが重要です。放置すれば、感情的な対立を招き、事態の悪化につながりかねません。冷静に対応しつつ、速やかに解決策を見出すよう努めましょう。

檀家制度の歴史と現代的意義

江戸時代における檀家制度の確立

檀家制度は、江戸時代に寺請制度(寺檀制度)として確立されました。当時の幕府は、檀家制度を宗教統制の手段として利用し、国民の信仰を管理していました。また、檀家制度は戸籍管理システムとしての役割も担っており、幕府による人口把握に一定の貢献をしていたと言えるでしょう。

檀家制度の宗教的・社会的役割

檀家制度は、単なる宗教統制の手段にとどまらず、社会的にも重要な役割を果たしてきました。江戸時代には、お寺の変更が禁止され、宗旨替えが制限されるなど、檀家とお寺の関係が強制的に維持されたため、檀家はお寺に対して経済的な支援を行う義務を負っていました。

この義務感が、現代にも影響を与えています。彼岸や盆の時期にお墓参りをする習慣や、定期的に法事を行うことは、檀家制度に由来する慣習と言えるでしょう。こうした行事を通じて、檀家とお寺の関係性が維持され、強化されてきたのです。

現代社会における檀家の意味合い

現代社会においても、檀家制度は一定の意味を持っています。檀家であるためには、寺院墓地を所有し、菩提寺との関係を維持すること、そして宗教的なつながりを持つことが基本的な要件とされています。

しかし近年では、核家族化や地域コミュニティの希薄化などにより、檀家とお寺の関係性が変化しつつあります。檀家であることの意義や、お寺に対する帰属意識が薄れ、檀家を継承する意欲が低下しているのが現状です。

離檀増加の背景と要因分析

近年、離檀を選択する檀家が増加傾向にあります。その主な要因としては、以下のような点が挙げられます。

- 地理的要因:都市部への人口流出により、実家のお寺から遠距離になったことで、お参りが困難になった。

- 身体的要因:高齢化により、お寺までの移動や墓参りが身体的に負担になった。

- 継承問題:跡継ぎ不在や、子供の無関心により、檀家の継承が困難になった。

- 経済的要因:お寺への経済的な負担が大きく、維持費用の捻出が難しくなった。

このように、離檀の増加は、社会構造の変化と密接に関わっていると言えます。檀家制度のあり方を見直し、時代に即した変革を進めていくことが求められています。

離檀をめぐる課題と今後の展望

寺院運営の危機と檀家離れ

近年、多くの寺院が深刻な経営難に陥っています。少子高齢化や地域コミュニティの希薄化により、檀家数が減少し、寺院の運営基盤が揺らいでいるのです。特に、地方の小規模寺院ほど、その影響は顕著です。

檀家離れの要因としては、核家族化による家族形態の変化や、宗教に対する意識の変化などが挙げられます。世代交代が進む中で、寺院との関係性が希薄になり、檀家としての帰属意識が薄れているのが現状です。

寺院運営の危機は、単に寺院だけの問題ではありません。地域の歴史や文化の継承、コミュニティの維持など、社会全体に関わる課題でもあるのです。寺院と檀家の関係性を見直し、新しい形の結びつきを模索していくことが求められています。

継承問題と墓じまいの増加

檀家の減少は、必然的に墓地の継承問題を生み出します。跡継ぎ不在や、子供の無関心により、墓地の管理や承継が困難になるケースが増えているのです。その結果、墓じまいや離檀を選択せざるを得ない檀家が増加傾向にあります。

墓じまいの増加は、寺院にとっても大きな痛手です。墓地管理料の減少は、寺院運営の安定性を揺るがします。また、墓地の維持管理に手が回らず、荒廃した墓地が増えることで、寺院の景観や環境にも悪影響が及びます。

継承問題の解決には、家族間の十分な話し合いと、寺院との積極的なコミュニケーションが欠かせません。寺院側も、檀家の実情に寄り添い、柔軟な対応を心がける必要があるでしょう。墓じまいを選択する際には、手続きの簡素化や、遺骨の取り扱いに関する配慮など、檀家の負担軽減に努めることが大切です。

新しい供養形態と選択肢の多様化

近年、従来の墓地や納骨堂とは異なる、新しい供養形態が注目されています。樹木葬や海洋散骨、手元供養など、多様な選択肢が提供されるようになりました。これらの供養形態は、自然環境への配慮や、個人の価値観に合った供養を実現するものとして、支持を集めています。

新しい供養形態の登場は、檀家制度にも影響を与えています。従来の寺院との関係性にとらわれず、自由に供養方法を選択できる時代になったのです。寺院としても、こうした変化に対応し、多様なニーズに応えていくことが求められます。

一方で、新しい供養形態の普及は、伝統的な墓地文化の継承という面では、新たな課題を生んでいます。地域の歴史や文化を守り、次世代に引き継ぐためにも、伝統的な供養形態と新しい供養形態が共存できる環境づくりが大切です。

檀家制度の変革と寺院のあり方

檀家制度を取り巻く環境の変化は、寺院のあり方そのものを問い直す契機にもなっています。時代に即した檀家制度の変革と、寺院の役割の再定義が急務となっているのです。

まずは、檀家との関係性を見直し、新しい結びつきを構築することが重要です。檀家の実情に寄り添い、柔軟な対応を心がけること。そして、檀家とのコミュニケーションを密にし、相互理解を深めていくこと。これらが、変革の第一歩と言えるでしょう。

また、寺院の役割についても、再考が必要です。宗教的な役割はもちろん、地域コミュニティの核としての機能や、文化の継承、福祉活動など、幅広い領域で貢献できる可能性があります。寺院が持つ資源を活かし、社会のニーズに応える活動を展開していくことが期待されます。

檀家制度の変革と寺院のあり方の再定義は、簡単な道のりではありません。しかし、先駆的な寺院の取り組みに学びつつ、試行錯誤を重ねながら、新しい形を模索していくことが大切です。伝統と革新のバランスを保ちつつ、寺院と檀家が共に歩んでいける未来を築いていきたいものです。

まとめ

離檀料とは、長年のお付き合いへの感謝の気持ちとして、檀家がお寺に支払う任意の費用です。相場は地域性や寺院との関係性により異なりますが、3万円から15万円程度が一般的です。離檀を円滑に進めるためには、親族間の意思疎通と寺院との丁寧なコミュニケーションが重要です。また、必要書類の準備やトラブル防止のための事前の対応も欠かせません。檀家制度は変革の時期を迎えており、時代に即した柔軟な対応と新しい関係性の構築が求められています。

監修 角田(株式会社葬儀のこすもす)

小さなお葬式は、神奈川県、東京都、北海道(札幌市)で、心のこもった家族葬をご納得いただける価格でご提供している家族葬専門の葬儀社です。

▶運営会社についてはこちら