三回忌の香典の相場と作法|金額の決め方から渡し方まで

身近な方が亡くなり、三回忌を営むことになった時、香典の金額や作法について戸惑うことはありませんか?三回忌は故人を偲ぶ大切な法要であり、香典には故人への感謝と遺族への心遣いが込められています。この記事では、三回忌の香典の相場や包み方、渡し方などの基本的なマナーから、家族のみで行う場合や郵送する際の注意点まで、詳しく解説します。三回忌の香典に関する知識を深めることで、故人への尊厳を示し、遺族の方々を支える心構えを持って臨むことができるでしょう。

三回忌とは

三回忌の意味と位置づけ

三回忌とは、故人の死後3年目に営まれる法要のことを指します。仏教の考え方では、人は死後49日を経て成仏すると言われており、その後は1年ごとに法要が営まれます。三回忌は死後3年目に当たり、新盆と呼ばれる一周忌、三周忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、五十回忌といった一連の法要の中でも、重要な節目の法要の一つと位置づけられています。

三回忌は、故人の冥福を祈るとともに、遺族の方々が故人を偲び、感謝の気持ちを捧げる大切な機会です。また、親族や近しい方々が集まり、故人を偲ぶ場であるとともに、遺族の絆を深める場でもあります。三回忌を無事に営むことで、故人の供養がより確かなものとなり、遺族の方々の心にも安らぎがもたらされると考えられています。

三回忌の一般的な時期

三回忌は、一般的に故人の命日から数えて3年後の同じ日に営まれます。ただし、正確には命日の前日から数えて3年となるため、前日の夜から三回忌の法要が始まることもあります。また、休日や親族の都合などを考慮して、命日前後の日程で営まれるケースも少なくありません。

三回忌の法要は、午前中から昼過ぎにかけての時間帯に営まれることが多いようです。法要の所要時間は、宗派や地域によって異なりますが、およそ1時間から2時間程度が一般的だと言えるでしょう。三回忌の日程や時間帯については、寺院や親族との相談の上、柔軟に決めていくことが大切です。

三回忌の宗教的背景

仏教では、人は死後49日かけて成仏すると考えられています。この49日の間、故人の魂は現世と来世の狭間をさまよい、徐々に浄化されていくと言われています。そして49日を経て成仏した魂は、初盆(新盆)から数えて3年目に当たる三回忌までの間に、仏としての力を徐々に高めていくとされています。

三回忌には、故人の魂が仏としての力を十分に備え、来世での安らかな暮らしを送れるようになるという意味合いがあります。ただし、宗派によってその考え方には多少の違いがあり、臨済宗や曹洞宗では、故人は死後即座に成仏するとされ、三回忌はあくまで遺族の心の区切りとしての意味合いが強いようです。

三回忌に関する地域慣習の違い

三回忌をはじめとする法要の営み方には、地域によって独特の慣習があることが少なくありません。例えば、関西地方の一部では、三回忌に精進落としと呼ばれる法要が営まれ、遺族や親族が精進料理を口にすることで、喪が明けたことを表す風習があります。

また、東北地方の一部では、三回忌に高額な金品を納めることを良しとする風潮があるようです。さらに沖縄地方では、三回忌を済ませた遺族が墓地の掃除などを行い、周囲の人々をもてなす「三年明け」という風習が根付いていると言われています。このように、三回忌をどのように営むかについては、地域の慣習を踏まえつつ、遺族の意向を尊重することが肝要だと言えるでしょう。

三回忌の香典の金額相場

三回忌の香典の金額は、参列者と故人や遺族との関係性によって異なります。一般的な相場は以下の通りですが、地域による慣習の違いもあるため、あくまで目安として捉えておくことが大切です。

一般参列者の香典相場

一般の参列者が三回忌に持参する香典の相場は、5,000円から1万円程度が目安とされています。香典に加え、お線香やお菓子などのお供え品を持参する場合は、香典の金額を若干低めに設定しても問題ありません。

ただし、地域によっては香典の金額に対する考え方が異なることもあるため、周囲の方に相場を確認しておくと安心です。

親族の香典相場

三回忌は、故人を偲ぶ大切な法要であり、近親者や親戚は、一般の参列者よりも高額の香典を包むことが一般的です。

- 近親者(親・子・兄弟など):3万円~5万円程度

- 親戚(叔父・叔母・いとこなど):1万円~3万円程度

ただし、親族間の関係の濃淡によって金額を調整するのが望ましいでしょう。遠方からの参列など特別な事情がある場合は、金額を控えめにしても失礼にはあたりません。

金額設定の詳細基準

香典の金額を決める際には、以下のような点を考慮しましょう。

- 故人との親密度

- 喪主や遺族との関係性

- 自身の経済状況

- 参列者としての立場

最終的には、参列者の気持ちを大切にしつつ、無理のない範囲で金額を決定することが重要です。

避けるべき金額とその理由

三回忌の香典を包む際、以下のような金額は避けるようにしましょう。

- 1万円札2枚(2万円):偶数は「割れる」というイメージがあるため、香典の金額としては適切ではないと考えられています。1万円と5千円の組み合わせなど、奇数になるよう工夫しましょう。

- 4のつく金額(4,000円、40,000円など):「4」は「死」を連想させる縁起の悪い数字とされています。

- 9のつく金額(9,000円、90,000円など):「9」は「苦」を連想させることから、香典の金額としては避けるのが無難です。

その他、地域によって忌み嫌われる数字がある場合もあるため、事前にリサーチしておくことをおすすめします。

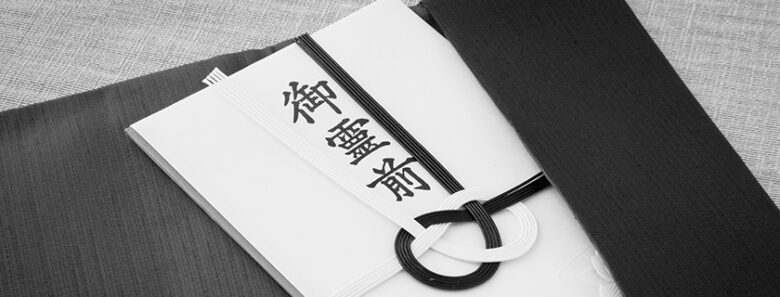

三回忌の香典の包み方

三回忌に参列する際、香典の包み方にも配慮が必要です。ここでは、香典の包み方について詳しく解説していきます。

お札の選択基準

香典に使用するお札は、できるだけきれいな状態のものを選ぶようにしましょう。汚れやシワ、破れのないお札を用意することが大切です。また、お札は新札ではなく、ある程度使用感のあるものを選ぶのが一般的とされています。

お札の種類は、1万円札、5千円札、2千円札などを使用するのが一般的です。1万円札のみを用意する場合は、複数枚になることも考慮し、枚数に注意しましょう。

新札を使用する際の注意点

やむを得ず新札を使用する場合は、軽く折り目をつけるなどして、できるだけ新札感を和らげるよう工夫しましょう。また、新札特有のパリッとした質感を和らげるために、手で軽くこするなどの方法もあります。

ただし、お札を傷つけたり、汚したりしないよう注意が必要です。自然な使用感を出すことを心がけましょう。

複数枚を包む際のポイント

香典として複数枚のお札を包む場合は、以下の点に注意しましょう。

- お札の向きを揃える(肖像画が上向きに)

- 金額の大きいお札を上に、小さいお札を下に重ねる

- 枚数が多すぎないよう、適量を心がける

お札の向きを統一することで、丁寧さが伝わります。また、あまり多くの枚数を包むと、かえって不謹慎な印象を与えかねないため、適量を意識することが大切です。

包み方の具体的手順

香典の包み方の基本的な手順は以下の通りです。

- 香典袋の表書きを確認し、適切なものを選ぶ。

- 香典袋を開き、中袋に包むお札の金額を記入する。

- お札を半分に折り、表面が内側になるように包む。

- お札を中袋に入れ、さらに外袋に入れる。

- 香典袋の口を閉じ、裏面に黒ボールペンで忌中・姓名を記入する。

一連の手順を丁寧に行うことで、故人への尊厳と遺族への心遣いが伝わります。また、事前に手順を確認し、リハーサルしておくことで、当日もスムーズに香典を用意することができるでしょう。

三回忌の香典は、故人を偲び、遺族を支える大切な意味を持っています。心を込めて丁重に包むことを心がけましょう。

三回忌の香典袋の記入方法

三回忌に参列する際、香典袋の記入方法にも注意が必要です。ここでは、香典袋の表書きの選び方から、名前や金額の記載方法まで、詳しく解説していきます。

表書きの選択と基準

香典袋の表書きは、法要の時期によって使い分けるのが基本です。四十九日までは「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」や「御香料」を用いますが、三回忌の場合は必ず「御仏前」か「御香料」を選びましょう。これは、仏教における故人の霊魂から仏への変化を意味しています。

ただし、宗派によって考え方が異なる場合もあり、地域の慣習に合わせて選ぶことも大切です。事前に確認しておくとよいでしょう。

名前の正しい記載方法

香典袋には、参列者の名前を記入します。個人で参列する場合は、香典袋の中央に楷書で丁寧に記入しましょう。字のサイズバランスにも気をつけ、読みやすさを心がけます。

夫婦連名の場合の記入ルール

夫婦で連名の場合は、夫の名前を先に、妻の名前を後に記入するのが一般的です。夫の名前は「○○ 様」、妻の名前は「○○ 様 ご夫人」と記載し、それぞれのスペースバランスにも配慮しましょう。

金額記載の詳細手順と注意点

香典袋には金額も記入します。「金」という大字を用いて、正しい字形で丁寧に記載することが大切です。筆圧にも気をつけ、バランスよく配置しましょう。

また、記入前には下書きをしたり、予備の香典袋を用意したりと、失敗への対策も怠らないようにしましょう。

香典袋の記入は、細かな配慮が求められる作業です。故人への尊厳と遺族への心遣いを込めて、丁寧に行いましょう。

三回忌の香典に関する特殊ケースへの対応

三回忌の香典は基本的なマナーを踏まえつつも、状況に応じた適切な対応が求められます。ここでは、家族のみで三回忌を行う場合や、香典を郵送する際の手順、トラブル防止策など、特殊ケースへの具体的な対応方法について解説します。

家族のみで行う場合の注意点

三回忌を家族のみで執り行う場合、事前に家族間で香典の金額や贈り方について話し合っておくことが大切です。必要に応じて代替案を検討したり、故人の好みを考慮したりと、柔軟な対応を心がけましょう。

また、香典だけでなく、故人を偲ぶにふさわしい供物を選ぶことも大切です。金額に見合った品物を吟味し、故人とのゆかりのある品を選ぶなど、心をこめた準備が求められます。

香典を郵送する際の手順

やむを得ず香典を郵送する場合は、現金書留など確実な方法で送付し、必要書類を同封することが重要です。また、香典が確実に届く日時を計算し、郵便事情を考慮したタイミング管理が求められます。

香典に添える手紙では、欠席の理由を丁寧に説明し、故人への哀悼の意を表すことが大切です。状況によっては、電話や対面での事前連絡も検討しましょう。

香典に関するトラブル防止策

三回忌の香典に際して、トラブルを未然に防ぐためには事前の準備と確認が欠かせません。親族間で金額や贈り方を相談し、必要に応じて経済状況などを考慮することが大切です。

マナーに反する行為は慎み、袱紗の使用や渡し方など、細部にまで配慮することが求められます。また、想定されるトラブルとその対処法をリストアップしておくことで、冷静で適切な対応が可能となるでしょう。

三回忌全体のマナーと心づかい

三回忌の香典は、葬儀全体の流れの中で重要な意味を持ちます。香典の準備だけでなく、法要の日程調整や参列者への配慮など、様々な場面で適切なマナーが求められます。

地域性を考慮しつつ、故人と遺族への尊重を忘れない言動が肝要です。季節の移ろいや日取りの吉凶など、細やかな心くばりを持って臨むことで、故人を偲び、遺族を支える意義ある三回忌となるはずです。

特殊ケースへの対応は、臨機応変さと思慮深さが試される場面だと言えます。状況判断力を養いつつ、「故人への感謝」「遺族への心遣い」という三回忌の本質を心に留めておくことが何より大切なのです。

まとめ

三回忌は、故人を偲び、供養する大切な節目の法要です。香典の金額は、一般参列者で5,000円から1万円程度、近親者で3万円から5万円程度が相場ですが、地域の慣習や関係性に配慮して決めましょう。香典袋の表書きは「御仏前」か「御香料」を選び、お札はきれいな状態のものを、向きや金額順に気をつけて丁寧に包むことが大切です。夫婦連名の場合の記入ルールや、家族のみで行う際の注意点にも気をつけ、やむを得ず郵送する場合は現金書留など確実な方法で送りましょう。故人への感謝と遺族への心遣いを忘れず、故人を偲ぶ気持ちを大切に、三回忌の香典のマナーを守って参列しましょう。

監修 角田(株式会社葬儀のこすもす)

小さなお葬式は、神奈川県、東京都、北海道(札幌市)で、心のこもった家族葬をご納得いただける価格でご提供している家族葬専門の葬儀社です。

▶運営会社についてはこちら