葬儀・葬式

喪主様やご遺族の方々が、葬儀に関して事前に知っておきたい知識、

参列者として知っておきたい作法などをご紹介いたします。

横浜市の公営斎場の施設案内:設備やアクセス方法について詳細に解説

葬儀は避けては通れない大切な儀式ですが、斎場選びに悩まされる方も少なくありません。横浜市内には公営斎場があり、利便性や充実したサポートが特徴です。この記事では、北部、南部、戸塚の各公営斎場に関する施設概要やアクセス方法などを詳細に解説します。遺族の皆様が迷わず、安心して利用できるよう、わかりやすく情報をご案内いたします。公営斎場のアクセスや設備についての疑問を解消し、心に余裕を持って大切な方をお見送りいただくためのお手伝いをいたします。 横浜市の公営斎場概要解説 横浜市内には複数の公営斎場が存在し、それぞれの斎場は市民のさまざまなニーズに応えるための機能とサービスを提供しています。公営斎場は、民間の葬儀場に比べ、コストの面での利点があるだけでなく、利用者に対して公正なサービスを提供することを目指しています。こうした公営斎場の存在は、市民にとって大切な選択肢となっており、横浜市の公共サービスの一環として重要な位置を占めています。 各公営斎場では、火葬施設を始めとする基本的な設備が整っており、待合室、祭壇、遺族控室など、必要不可欠な施設を充実させています。また、市民に対して平等に利用できるよう、施設の利用料金を低く抑えることで、経済的な負担を軽減しています。環境面での配慮も見受けられ、清潔かつ落ち着いた雰囲気の中で故人を弔うことが可能です。 公営斎場のアクセス方法は、公共交通機関を利用する場合と自家用車を利用する場合の両方を考慮して設計されています。電車やバスといった公共の交通手段だけでなく、駐車場の設備も整っているため、遠方からお越しの方でも利用しやすいのが特徴です。このように、横浜市の公営斎場は、利便性と機能性を兼ね備えた、温かみのある最後のお別れの場として市民に親しまれています。 公営斎場の役割と重要性 公営斎場の主な役割は、故人を送り出す場として適切な環境を提供することです。これには、人々が故人を偲び、尊厳を保ちながら見送ることができる空間を保証するという社会的な意義が含まれます。公営斎場はその手頃な料金設定により、経済的に負担の大きい葬儀を、より広くの市民に対してリーズナブルな選択肢を提供する役割も担っています。 また、公営斎場は民間の葬儀社に依存しない選択を可能にするため、市民により自由度の高い葬儀の実施が可能となります。特に、宗教や文化的な背景に関わらず、多様なニーズに応えることが可能な点が、公営斎場の持つ大きな重要性です。これによって、包容力のある社会を築くための基盤が形成されていると言えるでしょう。 さらに、公営斎場は教育的な観点からも重要で、死と向き合う場として、生活の中で必ずしも頻繁に接することのない葬儀の現実を学ぶ機会をも提供します。公営の場として市民に開かれていることで、生と死を考える機会を得ることができるのです。これらの役割と重要性を理解し、公営斎場を利用することは市民の権利であり、公共インフラの利用に関する意識の啓発にも繋がっています。 横浜市における公営斎場の特色 横浜市内に点在する公営斎場は、それぞれに個性があり、特色を備えています。北部斎場は、横浜市緑区に位置し、自然豊かな環境の中で落ち着いて故人を偲ぶことができる場所として知られています。南部斎場は、金沢区にあり、海に面した静かな地域に設けられており、心安らぐ雰囲気が魅力です。そして、戸塚斎場は戸塚区に位置し、市の中心部からもアクセスが良好で、多くの方に利用されています。 これらの斎場は、最新の環境基準に則った設備を備え、安心して葬儀を執り行うことができるよう配慮されています。無宗教葬や小規模葬から、大規模な葬儀まで幅広く対応しており、横浜市民のニーズに応えるために工夫が凝らされています。そのため、宗教的背景や文化的習慣の違いを尊重し、多様な形式の葬儀を行うことができるのが、横浜市公営斎場の大きな特色となっています。 加えて、アクセスの便が良いことも横浜市の公営斎場の特徴のひとつです。公共交通機関を利用する場合は、バスや電車で容易にアクセスでき、自家用車での訪問も考慮された設計が施されています。これにより、遠方からの参列者も含め、多くの来場者が不便なく斎場を利用できるようになっています。経済的負担を抑えつつ、利便性と安心を提供する横浜市の公営斎場は、市民生活における大切な資産と位置づけられています。 北部斎場の施設案内とサービス 神奈川県横浜市緑区長津田町5125-1に位置する北部斎場は、その落ち着いた環境と充実した設備で遺族の方々に安心を提供しています。快適な設備と細やかな配慮が感じられる斎場です。 斎場の周辺には自然が豊かで、静かな環境が広がっています。故人を偲ぶ時間を過ごすには適した場所であり、多くの遺族が利用されています。 施設内には、火葬炉や安置室の他にも待合室や式場などが整備されており、小規模から大規模な葬儀にも対応可能です。また、バリアフリー設計になっているため、高齢者や障がいを持つ方も安心して利用できます。 北部斎場の基本設備と利用可能サービス 北部斎場には、火葬場をはじめ、遺族控室、一般参列者向けの待合室、安置室が完備されています。式場は異なるサイズがあり、人数に応じて選択可能です。 遺族のためのサポートと相談体制 北部斎場では、経験豊富なスタッフが葬儀に関するサポート体制を整えています。事前の相談から当日の運営サポートまで、細やかな対応が可能です。 葬儀のプランニングや法要の進行、アフターケアまで、遺族が直面するさまざまな問題に対応。また、斎場に付随する葬儀社の紹介など、幅広いサービスが提供されています。 心のこもったセレモニーを穏やかに執り行うための環境が、ここ横浜市の北部斎場には整っており、遺族の皆様方には心強い味方となるでしょう。 北部斎場へのアクセス方法 電車とバスを利用した来場手順 利便性と環境に配慮し、電車を利用する場合、JR横浜線の十日市場駅がスタート地点となります。駅南口から、市営バス55系統「若葉台中央行き」へ乗車し、「北部斎場入口」バス停で降車するのが一般的なルートです。バスの旅程は快適で運行回数も十分ありますので、時間帯を問わずアクセスが可能です。 バスを降りた後は、「北部斎場入口」交差点を目指すことで、おおよそ徒歩10分程度で斎場に到着します。投稿情報によれば、歩道が整備されている区間もあり、安心して斎場まで歩くことができます。しかし、雨天や夜間の来場の際は、懐中電灯などの光源を用意するとより安全に移動できるでしょう。 斎場付近の交通標識にも注意を払い、迷わずに斎場までたどり着くための案内表示を頼りにすることができます。バリアフリーを重視した横浜市では、交通手段を問わずにすべてのご利用者が快適に訪れることができるように努めています。 自家用車とタクシーの利用案内 自家用車で斎場を訪れる場合は、事前に案内地図を確認することが推奨されます。環状4号線からアクセスすると、北部斎場入口交差点を曲がり、トンネルを抜けると斎場の入口が見えてきます。このルートは、遺体搬送車両も含め主要なアクセス方法となっており、案内図の印刷も可能ですから、GPS以外のナビゲーション手段として利用することができます。 タクシーを利用する方は、長津田駅から約10分で斎場まで到着可能ですが、道路状況によって所要時間にバラつきがあるため、余裕をもって移動を開始することが肝心です。特に平日の通勤時間帯や週末にはタクシーが混雑することが予想されますので、斎場での予定に合わせて計画を立てることが大切です。 一方、駐車スペースには限りがあるため、可能な限り公共交通機関の利用を検討することが親切です。火葬の際は特に、葬家ごとに制限された台数のみ駐車が許可され、通夜利用時間帯では台数に多少の余裕がありますが、そうでない時間帯には他の利用者の迷惑にならないよう注意を払いましょう。 南部斎場での適切な利用ガイド 神奈川県横浜市金沢区みず木町1に位置する南部斎場は、旧式ながらも重厚な雰囲気と機能的な設備を備えた公営斎場です。多くの市民にとってアクセスしやすい立地にあり、利用者のニーズに対応したサービスを提供しています。このセクションでは、南部斎場を利用する際のガイドと、その特徴について詳細に解説していきます。 南部斎場の特徴と利用の流れ 南部斎場は、落ち着いた環境の中で故人を偲ぶことができる施設です。金沢八景駅からバスでアクセスしやすく、車でのアクセスにも配慮して広い駐車場を完備している点が特徴です。利用の流れとしては、まず斎場への予約が必要です。これには、電話や窓口を通じて申し込む方法があります。次に、施設内での火葬や通夜などの各種サービスについても事前に把握し、スムーズな葬儀進行を計画することが大切です。 故人との最後のお別れに臨む際には、斎場の職員が丁寧に対応し、葬儀の進行サポートを提供しています。火葬の際の時間帯によって、限られた駐車可能台数が設定されており、できる限り公共交通機関の利用が推奨されています。 通夜利用時間帯や火葬利用時間帯にはいくつかの留意点があり、これらは事前に斎場の職員とよく打ち合わせておくことが求められます。また、斎場内の設備利用に関しても、事前に細かな規定を確認し、遺族や葬儀参列者にとって心配りの行き届いた環境を整えることが望ましいでしょう。 便利なサービスと施設の紹介 南部斎場には、遺族と参列者のための待合室や休憩室が充実しています。また、葬儀の際に必要となるさまざまな備品の貸し出しも行っており、こうした点が利用者の負担を軽減するサービスとなっています。斎場の近くには、食事ができる施設もあるため、遠方からの参列者にとっても心強いサポートが提供されています。 さらに、故人が好んだ花を飾るための花立てや、遺影を飾るためのスペースも完備されており、故人を偲ぶための様々な設備が用意されています。音響設備や映像機器も完備されているため、故人の生前の映像を上映したり、追悼の音楽を流したりすることもできます。 最後に、南部斎場では、葬儀の手続きに関するアドバイスや、葬儀に関連する手配サービスも行っており、特に葬儀に不慣れな方々に対して貴重なサポートを提供しています。職員が経験に基づく適切なアドバイスを行うことで、故人に対する最後の送りを、できるだけ円滑に、そして尊厳を持って行うことができます。 南部斎場への交通手段と駐車情報 詳細な公共交通アクセス 金沢八景駅で京浜急行線を利用される方は、神奈川中央交通バスまたは京浜急行バスにて簡単に南部斎場へのアクセスが可能です。例えば神奈川中央交通バスの場合、金24系統「上郷ネオポリス行き」や金25系統「上郷ネオポリス行き」を選択し、「隧道東口」で下車後、約10分の徒歩で斎場に到着することができます。 また、京浜急行バスを利用する場合、鎌24系統「鎌倉駅行き」に乗り、「相武隧道」で降りるルートもございます。こちらもバス停から斎場まで徒歩で約10分です。栄区からのアクセスについては、神奈川中央交通バスの金沢八景駅行きを利用し、「隧道東口」で下車、徒歩で斎場に向かうルートが便利でしょう。 タクシー利用に関しても、金沢文庫駅西口から乗車し、約15分で斎場へ到着することができます。ただし、道路の状況により所要時間は変動するため、余裕を持って出発されることをお勧めいたします。 自家用車利用時の駐車情報と利便性 南部斎場は自家用車を利用しての訪問にも対応しています。斎場進入に適したルートとしては、県道原宿六浦線の朝比奈交差点を利用する方法があります。金沢八景方面からお越しの方は右折し、栄区方面からであれば左折して斎場進入道路に入ります。 また、横浜横須賀道路を利用される場合、朝比奈インターチェンジを利用後、「公田・大船方面出口」から原宿六浦線へ出て、朝比奈交差点を右折すると斎場へと到着します。南部斎場への道案内図は斎場案内等印刷用ファイルから印刷することができるため、事前に把握しておくと安心です。 斎場の駐車場は、火葬利用の際には1葬家につき普通自動車で4台まで、通夜利用時には普通自動車で16台までとされており、駐車可能台数には限りがあります。そのため、公共交通機関を利用することを推奨しておりますが、車を利用せざるを得ない場合は、事前に駐車場の空き状況について確認しておくことが重要です。 戸塚斎場についての詳細な解説 横浜市が運営する戸塚斎場は、市内の葬儀に必要な施設のひとつです。落ち着いた環境のもと、故人を静かに送り出せるよう配慮された設計となっており、市民に対して安心を提供しています。公営であるため、コストを抑えながらも必要なサービスを受けられる点が、多くの利用者にとって大きな利点となっています。 戸塚斎場は、横浜市戸塚区鳥が丘10番地の5に位置し、地域住民だけでなく広域からの利用者へのアクセスも充実しています。公共交通機関を利用する場合は、踊場駅(市営地下鉄ブルーライン)から徒歩約15分と便利です。また、戸塚駅からのバス便も整っており、神奈川中央交通バス戸79系統を利用することができます。 自家用車で訪れる方も配慮されており、駐車場は火葬利用時には1葬家につき概ね4台、通夜利用時には16台まで収容可能です。利用時間帯や条件に応じた詳しい情報は施設に直接問い合わせることで確認できますが、公共交通機関の利用が推奨されています。 戸塚斎場の施設概要と利用方法 戸塚斎場では、火葬炉を有し、一般的な火葬式から家族葬まで、さまざまな形の葬儀に対応しています。斎場は清潔感があり、待合室や遺族控室が完備されており、利用者のプライバシーに配慮した空間が確保されています。施設利用の申し込みは、事前の電話予約や訪問によって行うことができ、具体的な日時やプランについて相談することが可能です。 利用者がスムーズに斎場を用いるために、戸塚斎場では事前に案内文書を提供しており、葬儀当日の進行についての詳細なガイドが提供されています。また、斎場内での写真撮影や録音・録画には制限があるため、実施されるすべてのサービスを満足に活用するためには、事前に施設のルールとマナーを確認しておくことが望ましいです。 火葬場に関しては、火葬利用時間帯が8時30分から17時頃までと決まっており、その間に行われる葬儀に合わせて、遺族は葬儀を執り行うことになります。利用する火葬炉の数や利用時間は、利用日によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。 戸塚斎場で提供される葬儀サービスに関する情報 戸塚斎場で提供される葬儀サービスでは、故人を送る式だけでなく、遺族のケアにも配慮が行き届いています。斎場スタッフは経験豊富であり、葬儀の準備や実施に関する疑問や要望に対応してくれます。また、斎場では花やリースの手配、法要に関連する物品の提供など、必要な葬儀サービスが一括りに受けられる利便性があります。 戸塚斎場では、葬儀プランの相談や、法要、追悼会の会場としても利用できる施設があります。このため、故人の想い出を振り返り、遺族や参列者が集う式典も、この斎場で執り行うことができるのです。施設内には、音響設備やプロジェクターなど、充実したアメニティが整っており、より故人らしい追悼の時間を過ごせるよう配慮されています。 利用者のニーズに応じた柔軟な葬儀形式に対応するため、戸塚斎場では多様な宗教や文化に合わせた葬儀の実施が可能であり、幅広い選択を提供しています。また、利用者の中には非宗教的な形式の葬儀を希望する方もいるため、この点でも斎場は個々の希望に配慮したサービスを心掛けています。 戸塚斎場の便利なアクセスと駐車ガイド 公共交通機関を使ったアクセスポイント 戸塚斎場への訪問には、公共交通機関が非常に便利です。最寄り駅である踊場駅(市営地下鉄ブルーライン)からは、斎場まで徒歩約15分の距離となっており、特に歩くのが苦でない方にはぴったりのルートです。また、JR戸塚駅を利用する場合、戸塚バスセンターから神奈川中央交通バス戸79系統に乗車し「戸塚斎場前」で下車すると便利です。弥生台駅(相鉄いずみ野線)からも同じ系統のバスが利用可能です。 公共交通機関を利用する際は、時刻表を事前に確認することが大切です。特に葬儀の時間に制限がある場合は、余裕を持ったスケジュールで移動をすることをお勧めします。また、バス停から斎場までは少し歩く必要があるため、天候や服装も考慮に入れて計画を立てましょう。 葬儀参列者の中には、公共交通機関の利用が難しい高齢者の方もいらっしゃるかもしれません。その場合、タクシーを利用するという選択肢も考えられます。戸塚駅からは約10分程度で到着し、気候に左右されず快適に移動ができます。 自家用車での来場ガイドライン 戸塚斎場への自家用車でのアクセスは、横浜新道の矢沢立体インターチェンジから便利です。インターチェンジを降りたら、長後街道に合流し、信号(矢沢)から長後方面に右折して進んで頂きます。その後、中田町東原交差点を右折し、斎場入口の信号を左折すると戸塚斎場があります。 駐車可能台数には限りがあるため、火葬を利用される時間帯(8時30分から17時頃まで)は1葬家あたり普通自動車で4台まで、通夜利用時間帯(17時頃から21時まで)は16台までの駐車が可能となっています。ただし、葬儀の規模や他の利用者の状況によって駐車スペースが制限される場合もあるため、事前に斎場への問い合わせをおすすめします。 交通量や斎場でのイベント等によっては、通常よりも混雑が予想されることもあります。そのため、時間に余裕を持って出発する、近隣のパーキングエリアを事前にリサーチするなど、様々な状況を想定した上での移動計画が求められます。公共交通機関が利用困難な場合は、相乗りを勧めるなどして、駐車スペースの確保にも配慮しましょう。 まとめ 横浜市の公営斎場は、市民にとって重要な役割を果たしています。北部斎場や南部斎場、戸塚斎場など、様々な施設があり、それぞれ特色や利用方法が異なります。施設内では遺族のサポートや相談体制が整備されており、利用者のニーズに応えています。アクセス方法も電車やバス、自家用車、タクシーなど多様な手段があり、利便性が高いです。斎場ごとに特徴や利用の流れ、提供されるサービスについて詳細に解説されており、利用者にとって便利な情報が提供されています。

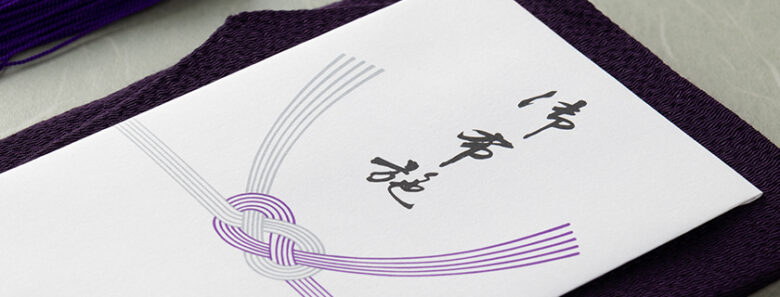

お布施とは何か?基本的な情報を解説します

葬儀では多くの習慣がありますが、「お布施」という言葉を耳にすることが多いですね。しかし、その意味や適切な渡し方について不安を抱えている方も少なくありません。このテーマでは、お布施の基礎知識からその歴史、さまざまな宗派や地域における具体的な扱い方、そして正しいマナーまでを解説していきます。 [inter slug="funeral-preparations"] [inter slug="mosyu-role"] お布施とは?基礎知識とその歴史 お布施の定義とは お布施とは、元来仏教の慣行における寄付や供養のことを指します。僧侶が行う読経や法要などの宗教的サービスに対して、信者が感謝の意を表して金品を贈ることです。通常、金銭を包んだ封筒を使うことが多く、僧侶への敬意と感謝の気持ちがこめられています。 お布施は、必ずしも金銭だけに限られたものではありません。食品や日用品など、生活に必要な物資を提供することもお布施とされています。また、無償の助けや支援を提供する精神的な行為もお布施と捉えられることがあります。 日本の仏教文化においては、お布施を包む際の作法や、かける言葉にも細やかな心配りが求められています。これはお布施が単なる金銭の授与以上の意味を持つため、僧侶への敬意を表現する重要な要素となっています。 お布施の起源と仏教における意義 お布施の起源は、仏教が始まった古代インドにまで遡ります。仏教の教えを広めるために旅を続けた僧侶たちは、一切の所有を捨て、食事や衣類などの必需品は信者たちからの布施に依存していました。これが「お布施」という概念の始まりとされています。 お布施は、僧侶と信者の間の相互関係を深めるための橋渡し役を果たすことでも意義があります。信者はお布施を通して自らの修行に対する意志を示し、僧侶に対して法を説いてもらう機会を有すると同時に、僧侶が日常生活を営むための資源を提供します。 また、お布施は単に物質的な交流にとどまらず、精神的な純度と清潔さを保つための修行の一部としても位置付けられています。信者が喜びを持って布施を行うことは、欲望を制御し、無私の慈悲を実践する重要な行為とみなされています。 現代におけるお布施の変遷 時代が変わるにつれて、お布施の形態も変化してきました。昔は直接的な物資や食品の提供が中心でしたが、現代では金銭が主流になり、それに伴ってお布施を包む方法やマナーも変わってきています。 現代の日本では、葬儀や法事だけでなく、結婚式やお寺での行事などさまざまな場面でお布施が行われます。特に、お葬式の際には、遺族から僧侶へお布施を渡す慣習が根付いており、故人を偲ぶ大切な儀礼の一部として位置付けられています。 また、お布施の金額や包み方についての考え方も、地域や宗派によって異なるため、正しい知識を持つことが求められています。それに加え、インターネットの普及に伴い、オンラインを通じたお布施の受け渡しも可能となるなど、新しい形のお布施も出現しています。 お布施の正しい扱い方:宗派ごとの違いと対応 各宗派でのお布施の慣習 宗派ごとにお布施の扱い方には違いがあります。たとえば、浄土真宗ではお布施を「念仏のたすけ」として送ることで、お寺との結びつきを重んじる文化があります。一方、曹洞宗や臨済宗などの禅宗では、日々の修行や教義を重視したお布施の考え方を持っています。 天台宗や真言宗のような密教系の宗派では、修法や加持祈祷などの宗教行事を行う際にお布施を納めることが一般的です。その金額や形式は、各地のお寺や宗派の伝統によっても左右されます。 また、宗派によってはお布施を送る際の形式や書き方にも特有のマナーが存在します。これらを知ることは、お布施を尊重する上で非常に重要であり、誤解を避ける意味でも知識として持っておきたいものです。 地域によるお布施の風習の違い 地域によってお布施の風習には顕著な差があります。例えば、関西地方と関東地方でお布施の常識が異なることがよくあります。関西地方では、黄白の水引きがついた袋でお布施を納めることが一般的なのに対し、関東地方では白無地の袋に「御布施」と書いて使うことが多いです。 また、九州や四国の一部地域では、お布施の金額も異なることがあります。これらの地域では伝統に根ざしたお布施の風土が残り、住んでいる地域に応じて相応のお布施をすることが求められます。 地域によってお布施の形式がかなり異なるため、他の地域で行われる仏事や法要に参加する際には、事前にその地域の風習について調べておくことが大切です。 宗派別お布施額の目安と相場 宗派によってお布施額の目安が異なります。一般に浄土宗や浄土真宗では、お布施額が比較的明確に定められていることが多く、3万円程度からはじまることが一般的です。しかし、葬儀の規模や地域の慣習によって金額は前後します。 一方で、禅宗や日蓮宗ではお布施額に厳密なルールが設けられているわけではなく、信者と寺院との間で築かれた関係性や信者の経済状況に基づいて、フレキシブルに決めることが多いです。そのため、一概に相場を定めるのが難しい場合があります。 また、地域によっても相場は変わりますが、初めての法要や葬儀で不安な場合は、寺院や地元の風習に詳しい方に相談することを推奨します。どの宗派でもお布施は信仰心の表れとされており、お布施の金額はその人の心づもりや思いやりを表すものと考えられています。 お布施のマナー:金額や包装方法の詳細ガイド 相応の金額をどう判断するか お布施の金額を決める際には、複数の要素を考慮する必要があります。まず、寺院との関係性や、僧侶が行う儀式の種類と規模を基準にします。例えば、家族葬や小規模な法事の場合には、それほど高額なお布施を用意する必要はありませんが、大きな法要や開眼法要などでは相応の金額が期待されることが多いです。 また、地域や宗派による慣習の違いも金額を左右します。一般的には、3万円から5万円程度が相場とされている場合が多いですが、その寺院の慣習に従うことが最も良い方法です。不明な点があれば、事前に寺院に問い合わせるか、知人など経験者の話を参考にすると良いでしょう。 また、お布施は新札を用意することがより適切とされており、その準備にも注意を払いましょう。新札を用意することが難しい場合は、できるだけ状態の良いきれいなお札を用意するように心がけます。 お布施を包む際の封筒選びと装飾 お布施を包む封筒には特に気を使う必要があります。一般的には、白無地の封筒や、シンプルながらも格式を感じさせる和紙製の封筒が適しています。これに「御布施」と書かれた表書きを施して使用します。水引のデザインは弔事に用いるものと異なるので、注意しましょう。 地域や風習によっては、特定の色や柄がついた封筒を使用する場合もありますが、一般的には派手過ぎない控えめなデザインを選ぶのが無難です。また、直接手渡しではなく、お布施は袱紗(ふくさ)に包んでから僧侶に渡すことが礼儀とされています。 最後に、お布施の封筒の向きも大切なポイントです。お布施の文字が受け取る僧侶から見て正しい向きであることを確認し、敬意を込めて丁寧に手渡しましょう。 奉書紙と水引での包み方の手順 奉書紙を使用してお布施を包む際は、礼儀正しく丁寧に作業を行う必要があります。まず、お金を中袋にきちんと入れ、奉書紙の中央より若干左側に配置し、左側、右側、下部、上部の順で折りたたみます。 このとき、折り返し部分が上にくるようにして重ねることが重要です。この包み方は、慶事用と弔事用で異なる点があるので、しっかりとその違いを理解して行うことが求められます。 一般的に、お布施に水引を使う必要はないとされていますが、地域によっては水引付きの袋を用いることがあります。もし不安であれば、地域の風習に精通している人に相談するか、寺院に直接確認するのが確実です。 お布施を渡すタイミングと方法 お布施を渡す適切なタイミングは、一般に法事や法要が始まる前、挨拶を交わした際に行うのがふさわしいとされています。なお、その時には僧侶が他の準備等で忙しくないことを確認し、十分な時間を持って最大の敬意を表するように心がけましょう。 お布施の方法としては、まずは封筒に丁寧に入れられたお金を、綺麗な袱紗(ふくさ)や専用のお盆に包んで僧侶へと渡します。この際には、封筒の表書きが僧侶から見て正しく表示される向きにすることが大切です。 もしも法事が多くの参列者と共に行う場合には、他の参列者に先駆けて静かに渡すことが望ましいです。また、お布施を手渡すときには軽く一礼をし、感謝の意を表すのがマナーです。 僧侶への敬意を表すお布施の渡し方 お布施の際には僧侶への敬意を忘れてはなりません。お布施を渡す際には、直接手渡しするのではなく、お盆や袱紗を用いることで礼儀正しさを演出します。このプロセスは宗教的な行為であるため、準備段階から実際に渡す瞬間まで丁寧な心遣いが求められます。 表書きを含めたお布施の包装は、その地域の慣習や宗派によるルールを尊重する必要があります。たとえば、白無地の封筒に「御布施」と明記する地域もあれば、水引をつけた袋を用いる場合もあります。こうした細かい部分に配慮することは、敬意を表す上で非常に重要です。 最後に、お布施を渡す際には、一言添えることも忘れてはいけません。丁寧な言葉で感謝の意を述べることで、お布施の精神的な価値を高め、僧侶との間に良い関係を築けるでしょう。実際に僧侶への尊敬と信仰心が込められたお布施は、伝統と教義にのっとった温かい献身の一つとされています。 まとめ お布施とは仏教における宗教行為で、僧侶への謝礼や感謝の気持ちを示すために贈られる金銭や物品です。歴史的に仏教発祥の地であるインドでの布施行が起源であり、その後、日本を含む各地で独自の発展を遂げてきました。宗派や地域によってその形態や金額に違いがあり、丁寧に対応することが大切です。 お布施の額は僧侶や法要の規模、宗派や地域の習慣によって異なりますが、心を込めて相場やマナーに応じて準備することが重要です。包み方も含めて葬儀の形式に配慮し、渡す際の心構えやタイミングも肝心です。

葬儀後の手続きと進め方:重要なポイントを完全解説

大切な人を失った後に直面するのは、心の喪失感だけではありません。葬儀後も山積する手続きに、遺族はしばしば途方に暮れます。この記事では、故人を偲びながらも必要な手続きを一つ一つ丁寧に解決していくための重要ポイントを、わかりやすくご説明します。死亡届の提出から公的手続き、財産や金融関連の処理、納骨や法要の準備までの進め方をご案内します。 [inter slug="koden-gaeshi"] [inter slug="first-7th-day-memorial"] はじめに:葬儀後に必要な手続きの概要 大切な人を亡くした後、心に残る思い出と共にゆっくりと悲しみに浸る時間も必要ですが、葬儀後には亡くなった方に関するいくつかの重要な手続きが必須となります。故人が残したものの整理、行政の手続き、財務関連の処理と、やるべきことは多岐に渡ります。この記事では、葬儀後に必要な手続きの全体像と、それぞれの段階で押さえるべきポイントを解説していきます。 家族構成や故人の生前の状況、そして遺された資産や負債によって必要な手続きは異なりますが、法的、行政的に必要とされる一般的な手続きとして紹介します。葬儀後の手続きに関する知識を事前に身につけておけば、悲しみに暮れる中でも、落ち着いて必要な行動を取ることが可能となります。 事前準備や日程管理が重要であり、葬儀直後から遺族は多くのタスクに直面しますが、この解説を参考に一つひとつ確実に進めていきましょう。このような時だからこそ、適切な情報と共に、心に余裕を持って対応することが大切です。 葬儀後直後に行うべき初期手続き 故人が亡くなった際、まず最初に行うべきは死亡診断書を受け取ることです。この書類があって初めて、法的に死亡が認められ葬儀ができるため、非常に重要です。次に、死亡診断書をもとに市町村役場で死亡届を提出します。この際、火葬許可証も受け取りましょう。これらは葬儀を行うための基本的な手続きであり、故人の住民票のあった地域の役場で行います。 また、同時進行で葬儀社への依頼や葬儀関連の各種手配を進めていく必要があります。故人の遺言や事前の話し合いに基づいて、葬儀の規模や形式を決定し、具体的な手配に移ります。また、故人の遺体の扱いについて、葬儀社への案内と故人の意志を尊重した処置を行うことも重要です。 さらに、故人の住んでいた住居の賃貸契約の解消や公共料金の清算、銀行口座の凍結といった手続きもすぐに行う必要がある場合があります。これらの手続きには故人の死亡証明が必要になるため、複数のコピーを用意しておくとスムーズに進められます。 葬儀後の手続き全体の流れ 葬儀終了後、遺族は故人と関連したさまざまな手続きを進めていくことになりますが、それぞれに適した時期や期限が存在します。法定期限を過ぎる前に進めるべき手続きとして、故人の所得税や相続税申告、さらには遺族年金の受給についての手続きがあります。これらには、年金機構や税務署への連絡が必要となることが多く、具体的な期日までに準備する必要があります。 遺産分割協議もこの時期に進められますが、相続人同士の話し合いや遺言状の内容に基づき行うことが一般的です。不動産の名義変更、預貯金の解約と振り分け、保険金の請求など、さまざまな財産に関する手続きが連動して行われます。遺産分割には司法書士や弁護士などの専門家のアドバイスを仰ぐこともできるため、適宜専門的なサポートを受けながら進めていくことをお勧めします。 そして、法事の手配も必要です。四十九日法要や初盆、一周忌と続く一連の法要には適切な時期があり、それらに合わせて僧侶への依頼や会場の手配などを行います。故人を偲び、遺族や親族が集まる大切な行事として、あらかじめ計画を立てて準備することが望ましいでしょう。 死亡届の提出と公的手続き 故人が亡くなった際には、多くの公的手続きが発生します。遺族はこの悲しい時間にも、重要な責務を果たす必要があります。以下では、葬儀後にすべき公的手続きに焦点を当てて説明します。 死亡届の提出方法と必要書類 死亡届は、故人の死亡が確認された後、速やかに市町村役場や区役所に提出しなければなりません。この届け出には、「死亡診断書」が必要であり、医師によって発行されます。必要書類としては、死亡診断書の他に故人の印鑑証明書、遺族側の印鑑、故人や提出者の身分証明書が一般的です。 提出方法は、原則として故人の住民登録地の役所に行う必要がありますが、郵送での受理も可能です。ただし、期限内に提出しなければ罰則が課されることもありますので注意が必要です。これらの手続きをおこなうことで、遺族に対して必要な証明や手続きがスムーズに進められるようになります。 また、死亡届の提出を行った際には「火葬許可証」も受け取ることになります。これは火葬を行う上で必要な許可書であり、葬儀社と協力して火葬の段取りを進める際に必要となります。 遺族年金や社会保険の手続き要点 故人が加入していた社会保険や年金の手続きは、葬儀後速やかに行わなければならない重要な事項の一つです。遺族年金の申請には、年金手帳、故人の住民票、遺族の銀行口座情報が必要となります。その他、故人が加入していた健康保険や厚生年金に関しても、適切に手続きを行う必要があります。 社会保険においては、故人の職場を通じて加入していた場合、その職場の担当者に連絡して手続きを進めることになります。また、自営業者やフリーランスの場合には、国民健康保険や国民年金の加入者として必要な手続きを自ら行う必要があります。 遺族がこれらの手続きをスムーズに行うためには、故人の保険証や年金手帳などの関連書類を整理しておくことが大切です。また、各種手続きについては市町村役場や各種社会保険事務所の窓口、あるいはインターネット上の情報を利用して正確な知識を得ることが重要です。 財産と金融関連の手続き 愛する人を亡くした後の葬儀が終わっても、私たちを待っているのは複数の手続き群です。ここでは、深い悲しみの中でもしっかりと取り組むべき「財産と金融関連の手続き」について、分かりやすく解説します。 財産分割や、銀行口座の凍結解除、死亡保険金の請求など、円滑に進めることが重要です。期限を守りながら、適切な説明を受けて進めていくことが後のトラブルを防ぎます。 この部分では、遺産整理においてどのような書類が必要になるのか、また、銀行等の金融機関とのやり取りで注意すべき点や必要な書類について詳しく説明していきます。 遺産整理と相続の手続き 遺産整理とは、故人が残した財産の清算と分配を指します。まずは、故人の遺言の有無を確認し、遺言がない場合は相続人同士で話し合いを行い、相続分を決定する必要があります。相続人が全員合意に達した場合は、公正証書遺産分割協議書を作成することをお勧めします。 故人名義の不動産がある場合、登記簿の名義変更手続きが必要になります。これには固定資産税評価証明書や相続証明書が要されます。また、税務署への相続税の申告が必要になることも忘れてはなりません。 ややこしい手続きも多いため、相続については専門家である税理士や弁護士などに相談するのも一つの手です。彼らは財産の評価や納税のアドバイスを行い、スムーズな手続きを支援してくれます。 銀行口座や証券会社の手続き方法 故人の銀行口座については、まず口座が凍結されるため、相続手続きが必要となります。この手続きには故人の死亡を証明する死亡証明書や戸籍謄本などが必要です。また、すべての相続人の同意書や宣誓供述書の提出を求められることがあります。 特に大切なポイントは、これらの手続きを行う際に必要な身分証明書や印鑑などを忘れずに持参することです。場合によっては、故人の印鑑登録証明書や遺言書があれば、より手続きをスムーズに進めることが可能です。 最後に、証券会社の手続きに関しては、個人情報の保護もあってやや複雑です。投資信託や株式などの有価証券についても、相続人が正式に決定した上で、移転登録の手続きを行います。適切なアドバイスを受けながら、忘れずに実施しましょう。 納骨と四十九日法要の準備 納骨準備:重要ポイントとタイムスケジュール 納骨式は、故人の遺骨を最終的な安置場所に納める大切な儀式です。適切に準備を進めるには、以下の重要ポイントに留意することが必要です。まず、納骨を行う墓地や納骨堂の確認と予約があります。これには葬儀社や寺院との連絡調整が必要となります。 次に、納骨式で必要となる法要具やお供え物を揃えましょう。これらは寺院やネットショップで事前に手配可能です。また、本位牌の彫刻を依頼する場合、納骨式前に完成させるためのスケジュールを考慮することも重要です。 納骨式前には、納骨する遺骨を清める「骨上げ」儀式を行うことが一般的です。関連する家族や親族を準備期間中に招集し、日程を調整します。また、遺族の服装や持ち物についてもチェックしておくべきです。 四十九日法要の流れとマナー 四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行われる追善のための法要です。この日には故人の冥福を祈り、生前の功徳を讃えることが目的です。宗教や地域によって異なる場合がありますが、基本的には読経、焼香、戒名の発表などが行われます。 法要については、事前に寺院や僧侶との日程調整が必要です。お布施の相場や持参するお供え物についても確認しておきましょう。また、会場となる施設の手配や案内状の送付、参列者の対応などを計画的に進めることがスムーズな法要に繋がります。 参列者に対するマナーとしては、服装は喪服が望ましいとされています。また、香典を持参した際のマナーや式の最中の所作にも注意が必要です。お坊さんへのお礼や寺院への手配なども、事前に故人との関係性を考慮して準備しておきましょう。 遺品整理と残務処理 遺品整理の進め方と心構え 遺品整理は、故人との思い出が詰まったものと向き合う時です。感情が高ぶりやすいこの作業では、予め心構えをしておくことが重要です。まずは、遺品を整理する日程を家族や関係者と相談し、十分な時間を確保しましょう。焦りは禁物です。遺品整理には時間がかかるため、急ぎすぎないようにすることで、心に余裕を持つことができます。 故人が愛用していた品々や、価値ある記念品を分ける際には、できる限り家族間で公平を期すよう心がけてください。感情的なトラブルを避けるためにも、分配方法を事前に話し合い、合意形成を図ることが望ましいです。また、記念品以外の日常用品については、寄付やリサイクルを検討することで故人の遺志を尊重しつつ、新たな命を吹き込むことができます。 そして何より、遺品整理は「故人を偲ぶ」という意味でも大切なプロセスです。写真や手紙、日記など、故人の思い出が刻まれたアイテムは、適宜保存の仕方を考えましょう。感情に流されすぎず、かといって冷たく処理を進めるのではなく、バランスを取りながら作業することが、心穏やかな遺品整理につながります。 未解決の残務処理とは? 残務処理とは、故人が生前に持っていた各種の契約や手続きを整理することを指します。ここで言う契約には、公共料金の清算、クレジットカードや銀行口座の解約、さらには賃貸契約の更新停止などが含まれます。これらの手続きは早急に行わなければなりませんが、遺族が葬儀に追われている間に期限を逃すことも珍しくありません。 また、遺産相続に関わる手続きも残務処理の重要なパートです。相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書の作成や、法務局への登記手続きなどを行います。これらのプロセスをスムーズに進めるためには、故人の遺言書の有無や財産状況を正確に把握しておくことが必要です。 このような未解決の残務処理に関しては、専門家のアドバイスを求めるのも一つの方法です。弁護士や税理士、遺品整理のプロフェッショナルなどに相談をすることで、複雑な手続きを適切に進めることができ、遺族の負担を大きく軽減することが可能になります。何より、故人の意志に沿った形で手続きを終えることが、遺された家族にとって何よりの故人への敬意となるでしょう。 葬儀後の精神的ケアとサポート体制 心のケア:悲しみを乗り越えるために 葬儀後、喪失感や悲しみに打ちひしがれる遺族は少なくありません。このような時期にこそ、心のケアが重要です。まずは自分の感情を認め、無理をせずに過ごすことが大切です。身近な人との会話や、散歩などの軽い運動は、心理的なストレス軽減に一役買います。 また、個人のペースで喪に服す方法を見つけることも心のケアにつながります。趣味活動や日記を書くことで心の整理を行う人もいます。大事なのは、自分に無理のない形で悲しみを表現し、向き合うことです。 特に日々の忙しさの中で感情に蓋をしてしまいがちな人は、意識的にリラックスタイムを作るなどして、悲しみと向き合う時間を持つことが勧められます。小さな一歩が、やがて大きな前進となるでしょう。 サポート体制の構築:相談窓口とカウンセリングサービス 遺族が感じる精神的な負荷を少しでも軽くするために、サポート体制の構築が求められます。様々な相談窓口やカウンセリングサービスを利用することで、専門家の助けを借りながら心のケアができます。自治体や民間の支援団体が提供する相談サービスを活用しましょう。 また、医療機関の心療内科や精神科もサポート体制の一翼を担っています。プロのカウンセラーや心理療法士による個別カウンセリングは、個人の状況に合わせた具体的なアドバイスを受けられる点で有効です。この時期は特に自分だけで抱え込まず、周囲の助けを積極的に求めることが大切です。 友人や家族など、身の回りの人々もサポート体制の一部です。一人で全てを抱えるのではなく、周囲とのコミュニケーションを大事にしてください。亡くなった方との思い出話や、感情を素直に話せる環境が心の癒しに繋がります。独りで抱え込まず、手を差し伸べてくれる人々の支えを受け入れてください。 まとめ 葬儀後の手続きは、悲しみに暮れる中で遺族に重くのしかかります。この記事では、葬儀後に必要な手続きを総合的に解説しました。死亡届の提出から始まり、年金や保険、相続に関する手続き、納骨や四十九日法要の準備、遺品整理や残務処理など、様々な分野にわたる手続きを丁寧に紐解きました。また、この困難な時期を乗り越えるための心のケアとサポート体制についても触れました。大切な人を失った悲しみに向き合いながら、同時に手続きを進めていくことは容易ではありません。しかし、この記事を参考に、一つ一つの手続きを確実に行っていくことで、故人への敬意を表すことができるでしょう。そして、周囲の支援を受け入れながら、ゆっくりと悲しみと向き合っていくことが大切です。この記事が、葬儀後の手続きに悩む遺族の方々の一助となれば幸いです。

家族葬で子供が着るべき服装:適切なマナーとポイント

家族葬の際、子どもの適切な服装をどう選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。服装選びは、亡くなった方との関係性を表す重要なマナーです。このページでは、年齢別に、幼児から学生までの家族葬での服装ガイドラインをご紹介し、シーンや季節に応じた子どもの装い方をわかりやすく解説します。加えて、髪型や靴選びなど細部にわたる注意点もご案内し、家族葬に参列する子どもたちの服装選びをサポートします。 [inter slug="kazokuso-misso-difference"] [inter slug="mosyu-role"] はじめに:子供の家族葬での服装とは 家族葬に参列する際、子供の服装について親はどのように考え、どんな準備をすべきでしょうか。故人を偲び、敬意を表する葬儀にふさわしい装いをすることは、大人に限らず子供にとっても非常に重要です。形としては小規模かもしれませんが、家族葬の場でも、服装マナーに則った選択が求められます。 この記事では、葬儀における子供の服装のマナーについて理解を深めるための情報を提供します。適切な服装は、子供の年齢や故人との関係性、葬儀が執り行われる環境等に左右されますので、それらを踏まえた上でのセレクトが必要になります。 また、今後も継続して尊重されるであろう伝統的なまなざし、また近年の家族葬の風潮にも対応するための服装のポイントを整理し、ご紹介いたします。さまざまな事例に基づいた適切な服装選びのための参考としてご活用ください。 家族葬の基本的な服装マナー 家族葬においても、服装のマナーは非常に重要です。成人する前の子供たちには、通常の葬儀と同じく落ち着いた色のフォーマルな服装が求められることが多いですが、幼児期の子供の場合は少しゆるやかなマナーが許される場合もあります。重要な点は、その場の雰囲気にそぐわない派手すぎる色やカジュアルな装いを避けることです。 通夜や葬式では、特に故人や遺族に対して敬意を示すためにも、適切な服装を選ぶことが求められます。就学前の子供たちには、ごくシンプルで清潔感のある服装を選び、場合によっては子供用のブラックフォーマルを準備するのも一つの方法です。 特にスクールエイジの子供が参列する場合、学校で指定されている制服が最も適した選択になり得ます。黒や紺、グレーベースの服装は、家族葬における子供の服装として万全を期す選択肢といえるでしょう。 亡くなった方との関係と服装の重要性 子供が葬儀に参列する際、故人との関係によっても服装の選び方に違いが現れることがあります。直接の親族である場合は、よりフォーマルな服装をするべきですし、遠縁であったり家族の友人である場合には、それに応じた装いを選ぶと良いでしょう。故人との関係性を考慮することで、適切な服装選びにつながります。 家族葬では、通常より少人数で行われることが多く、その分一人ひとりの装いが目に留まりやすい状況でもあります。そのため、子供に特に親しい、または重要な関係性にあった故人への弔意を表すために、特段の注意を払って服装選びを行なう必要があります。 最後に、服装選びの際には故人やご家族が希望されるスタイルや風習があるかもしれません。事前に確認し、その指示に従って服装を整えるという配慮も大切です。子供たちの礼儀正しい服装は、故人への最後の敬意として、お別れの場をより深いものにするでしょう。 年齢別の服装ガイドライン 幼児期(0歳〜就学前)の家族葬での服装 幼い子供たちの家族葬での服装には、実用性と礼節が求められます。特別な喪服を購入する必要はありませんが、落ち着いた色合いの服を選ぶと良いでしょう。黒、グレー、または紺色のシンプルなデザインが適しています。日常着であっても、明るい色や派手な模様がないものを選ぶことが大切です。 幼児期の子供は成長が早いため、既存の服の中から適切な服を選ぶのが現実的です。もし適する服がない場合は、無地のシャツに落ち着いた色のズボンやスカートを組み合わせると、シンプルできちんとした印象になります。冬場はカーディガンやジャケットを、夏場は涼しい素材を選んで、季節に合わせた工夫をしましょう。 清潔感が最も重要ですので、葬儀当日はしっかりとした身なりを整えて参列してください。極力、静かな色の靴下やタイツを合わせ、快適な靴を履かせることで、長時間の儀式にも対応します。また、赤ちゃんの場合はおむつ替えが容易な服装を心がけてください。 小学生の家族葬に相応しい服装 小学生の子供には、学校の制服があればそれを着用することが最も無難です。制服があれば、自然にフォーマルな印象を与えることができ、特別な喪服を用意する手間を省けます。そして、学校の制服を着用する際は、学校のドレスコードに沿った身だしなみを心がけることが大切です。 制服が無い場合は、大人びた服を選ぶ必要はありませんが、重厚感のある色合いの服を選んでください。黒やグレー、ダークネイビーなど静かな色のブラウスやシャツ、スカートやパンツを選ぶと良いでしょう。なるべくスニーカーやサンダルではなく、きれいめの革靴を選ぶことも忘れないでください。 小学生の服装を選ぶ際には、遊び心のある服は避け、清潔感と落ち着きのあるスタイルを意識することが大切です。また、髪を整え、ゴムやピンでしっかりと留めるなどの気遣いも必要です。アクセサリーや時計などの装飾品は最小限にしましょう。 中学生・高校生が心がけるべき服装のポイント 中学生と高校生は、大人に近い服装のマナーが求められる年代です。制服がある場合はそれを着用し、ない場合は男の子はダークスーツ、女の子はブラックフォーマルに近い装いを選びます。明るい色や派手なデザインを避け、凛とした印象を目指しましょう。 身に付けるアイテム一つ一つに気を配り、茶色やベージュなどの落ち着いた色の革靴を用意することが大事です。また、女の子の場合は、派手なメイクやアクセサリーは避け、ヘアスタイルも清潔感がありすっきりとまとめたものが望ましいです。必要であれば、ストッキングやタイツを忘れないようにしましょう。 この年代の子供たちは、自己表現を重んじることが多くありますが、家族葬という特別なシチュエーションでは控えめなスタイルが適しています。遺族や他の参列者に対する配慮と敬意を忘れずに、相応しい服装を整えるように心がけてください。また、通夜や葬儀の場では、スマートフォンなどの電子機器の使用は慎ましいものであるべきです。 シーン別服装の選び方 家族葬において、故人とのお別れを行う際には適切な服装を選ぶ事が大切です。特に子供の服装は、成人とは異なるポイントに留意する必要があります。ここでは、通夜、葬式・告別式、四十九日・法要などの様々なシーンでの子供の服装について考慮すべきことを指南します。 通夜における子供の適切なドレスコード 通夜は一般的に故人と遺族に最も近い人々が集まり、故人を偲ぶ静かな時を過ごす場です。子供たちも含め、家族そろって落ち着いた色味とフォーマルさが求められるので、黒や紺、灰色などシンプルで穏やかなカラーの服を選ぶのが好ましいでしょう。 小さな子供は快適さも大切なので、長時間着ていても不快にならない素材やデザインを考慮することが重要です。例えば、ソフトな生地のシャツやワンピースに、静かなポケットディテールが付いたカーディガンなどが適しています。 子供が制服を所有しているときは、制服を着用することが一番無難です。清潔感があり、かつフォーマルな印象を与えられるために選ばれる傾向にあります。また、遊び心のあるアクセサリーは控え、シンプルかつ品格のある装飾を選んでください。 葬式・告別式での子供のマナー服装 葬式や告別式は、故人の人生を偲び、お別れを言うためのもっともフォーマルな場面です。ここもやはり、モノトーンの服を基調とし、静かで品あるスタイルを心がけるべきです。 男の子の場合はスーツスタイル、女の子であればフォーマルドレスやスカート、ブラウスの組み合わせが適しています。不必要に肌を露出したり、派手なラメや柄が入った服は避けるべきでしょう。 葬儀の際には、靴も含め全身をきちんと整えることが重要です。穏やかなデザインの革靴やシンプルなバレエシューズなど、アッパーに飾りのない靴が望ましいです。また、冬場は寒さ対策としてコートやジャケットを羽織り、暖かくしておくことも忘れないでください。 四十九日・法要での子供の装い 四十九日やその他の法要における服装は、葬式や告別式に比べややゆるやかなドレスコードが許されますが、それでも落ち着いたスタイルを心がけるべきです。落ち着いた色合いの洋服を選び、装いはシンプルに整えましょう。 法要では座っての読経が長時間にわたることもあるため、着心地のよい素材を選ぶと良いでしょう。レースや刺繍など、控えめな装飾が施されたアイテムも許容される傾向にありますが、全体のバランスを考えた選択が必要です。 最後に、四十九日や法要を含むどのシーンでも、子供たちには清楚で礼儀正しい姿を求められます。大人が前もって子供たちに基本的なマナーを教え、適切な行動を支援できるように準備をしておくことが望ましいです。 季節と子供の服装の調和 家族葬における子供の服装選びは、故人を偲ぶ心からのエチケットとして重要な役割を担います。特に季節の変わり目には、適切な服装が子供の快適さと礼節の両方を保持するためのキーとなるでしょう。このセクションでは、夏と冬の家族葬で子供が着るべき服装のマナーやポイントについて解説していきます。 夏の葬儀で気をつけたい子供の服装 夏の暑さの中での葬儀は、子供たちにとって特に快適性を考慮する必要があります。服装選びの際には通気性の良い素材を選び、かつ、礼儀正しい印象を維持することが大切です。たとえば、薄手のコットン素材のシャツやブラウスを選び、色は落ち着いた黒や紺、グレーなどを基調にします。 また、屋外と屋内で気温差が生じることも多いため、カーディガンなどの羽織物を準備しておくことも重要です。子供が不快を感じないように体温調節が簡単に行える服装を心がけましょう。男の子は軽量のジャケット、女の子はボレロや薄手のカーディガンがおすすめです。 夏でも葬儀の際にはレッグウェアを忘れないことが肝心です。女の子のスカートの場合、タイツや靴下を着用させるなどして、敬意を表しつつ、虫刺されや日焼けを避ける措置をとりましょう。また、靴選びでは見た目にも快適さにも配慮し、黒色のプレーンな革靴やフォーマルな靴を選ぶことが望ましいです。 冬の葬儀で暖かく適切な服装をする方法 冬の葬儀では、子供たちが暖かく、かつ適切な服装をすることが、風邪をひくリスクを減らしながら礼節を守るポイントです。暖かい素材の服や、重ね着ができる服装を選ぶことが肝要です。黒のウールセーターや長袖のシャツに、上品なジャケットやコートを組み合わせましょう。 足元は靴でもっとも大切なポイントになります。滑らかな素材の黒の靴を選び、子供が寒さを感じないように靴下も厚手のものを着用させることが重要です。コートやスカーフ、手袋も、保温性が高く、派手でない落ち着いた色を選びます。 冬場は特に、屋内と屋外での温度差に対応したアイテムが必要です。取り外し可能なインナージャケットやフリースのライナーが付いたコートを活用すると、葬儀の長時間にわたる儀式でも子供が快適に過ごせるでしょう。適切な暖かさの保持とマナーの両立を目指します。 身なりを整える細かい注意点 家族葬における子供の服装選びには、デザインや色調だけではなく、細やかな注意点が伴います。服装がマナーにかなっていても、それを引き立てる細部のケアがおろそかになっては故人に対しても、参列者に対しても好ましくありません。ここでは、髪型やアクセサリーの選び方、靴や持ち物に至るまで、細部に渡る配慮の重要性について掘り下げます。 髪型とアクセサリーの選び方 家族葬において、子供の髪型は清潔感を重視するのが基本です。男児は短めに整えることが多いですが、女児の場合、長い髪は結んでヘアアクセサリーを用いても構いません。ここで大切なのは、使用するヘアアクセサリーの色味やデザインは控えめなものを選び、華美でないことです。例えば、小さな黒や濃紺のヘアピンやリボンが適しています。 家族葬に参列する際のアクセサリーは、なるべくシンプルで控え目なものを選択しましょう。耳飾りやネックレスをしてもよいですが、ゴージャスなアクセサリーは避け、故人そしてご遺族に敬意を表するため、黒やグレーなど落ち着いた色の小ぶりなものを用いると良いでしょう。 また、仮に子供が普段ピアスを着用している場合でも、派手なデザインのものは外しておくか、場の雰囲気に合わせた控えめなものに替えるべきです。常に適切な落ち着いた雰囲気を保つことが家族葬において重要視されます。 靴と靴下のマナー 子供の靴についても、家族葬における服装のマナーと同様、適切な選択が求められます。統一感のある落ち着いた色の革靴が望ましく、スポーティーな印象のスニーカーなどは通常避けるべきです。履き慣れたきれいな状態の学校用の上履きも、靴選びがままならない時の代用としては適している場合があります。 靴下については、白または黒、紺といった単色でシンプルなものが適しているでしょう。派手な柄や明るい色は避け、全体の服装と調和する色を選ぶことで、品位を維持することができます。また、靴も靴下もきちんとした状態に保つことが重要で、濡れたり汚れたりしていないかを出発前に確認する習慣をつけましょう。 靴の選択に際しては、子供自身がしっかりと歩けるものを選ぶことも忘れてはなりません。場合によっては、長い時間立って過ごすこともあるため、機能性と見た目のバランスが重要になってくるのです。 持ち物と家族葬場でのふるまい 家族葬では、子供が持ち込むべき持ち物も大人とは異なる場合があります。例えば、小さな子供がいつも持っているお気に入りのおもちゃや絵本などを持参することで、長時間の待ち時間を静かに過ごすのに役立つでしょう。しかし、音の出るものや視覚的に目立つものは避ける必要があります。 また、家族葬場でのふるまいとして、規範や儀礼に沿った振る舞いを教えておくことが大切です。子供が落ち着いて振る舞えるように、故人やその家族に対する敬意を持つよう話し合うことも、心がけたいポイントです。お香や献花といった家族葬独自の儀式の際には、その意義を理解し、適切な振る舞いが求められます。 持ち物に関しては、荷物を極力最小限に留め、必要なものだけを厳選して持参することが望ましいです。必要な場合には、差し支えない範囲で絆創膏やティッシュなどの簡単な応急セットを持たせておくとよいでしょう。最後に、子供が万が一にも大泣きしたり騒いだりした場合は、他の参列者の邪魔にならないよう迅速に対応することも重要です。 まとめ 葬儀の際、子供の服装に悩まれる方は少なくありません。家族葬では、亡くなった方との関係を考慮しつつ、年齢に適した服装を心がけることが重要です。小さなお子さんはシンプルな落ち着いた色の服、小学生以上は制服やフォーマルな装いが望ましいです。シーンに応じて、通夜や葬式の場では準喪服、法要では略喪服のような落ち着いた服装を選びましょう。また、季節に応じた調節が効く装いを意識し、髪型は清潔感あるスタイル、靴は磨かれた落ち着いた色を選び、派手なアクセサリーは避けるようにします。家族葬で子供が相応しい服装をすることは、故人への最後の敬意として、また残された家族への配慮としても意義深い行為といえます。適切なドレスコードを守ることで、故人と遺族の心に寄り添った行動を示しましょう。